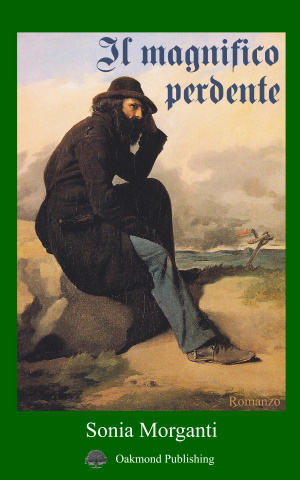

Il magnifico perdente di Sonia Morganti –

Uno straordinario romanzo storico che vi toccherà l’anima. Un Mazzini umano ed eroico così come non lo avete mai visto.

- Titolo: Il magnifico perdente

- Autore: Sonia Morganti

- Lingua: Italiano

- Formati: kindle, copertina flessibile (253 pagine)

- Editore: Oakmond Publishing (201x)

- Generi: Romanzo, Romanzo storico, Narrativa

Londra, 1837

Un uomo e un bambino s’incontrano lungo le strade affollate e fumose della città. Entrambi, per motivi diversi, sono stati costretti a lasciare l’Italia e i propri cari, entrambi hanno negli occhi la malinconia degli esuli e il coraggio dei sopravvissuti.

L’uomo è Giuseppe Mazzini.

Quell’incontro, nel giro di pochi anni, porterà alla nascita della scuola italiana gratuita di Hatton Garden che concretizza gli ideali più elevati del nostro Risorgimento.

Il filo della storia s’intreccia con le vite degli esuli italiani, con i loro ricordi e le loro speranze, tra delatori e nuovi amici, sostenitori e traditori, amori senza fine o senza inizio.

Sullo sfondo, un’Inghilterra contraddittoria e un’Italia ancora informe, ma già molto simile alla nostra.

Il romanzo nasce sia dalle suggestioni delle molte lettere di Mazzini, vivida testimonianza del suo sentire profondo e del suo spirito

indomito, sia dallo studio dei suoi scritti che ne documentano l’eccezionale modernità di pensiero

Acquista qui – Formato Kindle – Copertina flessibile

Comincia a leggere qui gratuitamente l’incipit del libro

Il magnifico perdente:

I

Londra, anno 1837

«Pippo, hai visto?»

«Sì.»

Alzò il bavero del suo cappotto, accostandolo bene alla gola. Anche se l’umidità penetrava nelle fibre degli abiti e torturava con sadica insistenza la pelle e le ossa, nessuno dei quattro uomini in piedi vicino al parapetto compiva il saggio gesto di tornare sotto coperta. Tutti, per quanto avviliti ed esausti, volevano vedere. Volevano incontrare la loro nuova casa.

Ma all’improvviso, al calare del vento, era apparso un banco di nebbia fitta e aveva fatto sparire quella città che, invece, avrebbe dovuto mostrarsi.

Era l’ennesima nuova vita che dava loro il benvenuto.

A Giuseppe dolevano i reni per la stanchezza accumulata nella prima parte del viaggio – un’estenuante corsa con poche tappe, solo per scendere dal trasporto a sgranchirsi un po’ le gambe – e per il mal di mare di cui aveva sofferto durante la traversata della Manica, ma in quel momento sentiva che tutto il disagio era ormai passato. Ciò che aveva visto, durante la risalita del Tamigi, era riuscito ad accendere la sua curiosità. Magazzini, fabbriche, villaggi, mulini e poi ancora battelli, tanti, di ogni dimensione e condizione, con la loro coda di vapore denso che andava a ingrossare le fila della nebbia, preceduti sempre dal suono cupo della sirena. Le navi che andavano e venivano, nonostante fosse inverno inoltrato, erano incredibilmente numerose ed erano stipate di gente, ma soprattutto di merci trattenute da corde fradicie di umidità, strette con nodi opera di mani ruvide e sapienti. In quei momenti a Giuseppe sembrava di imparare più che in anni di studio, mentre si guardava intorno con occhi accesi. Il vento soffiava inesausto, i legni cigolavano, i marinai vociavano eppure, già poco distante, tutto si perdeva nella nebbia ovattata.

Quel biancore, che sembrava mettere un velo tra lui e le cose, lo incantava: pareva concedergli il tempo di riflettere prima di trovare o fornire risposte. Rallentava il pensiero, rendendolo più saggio; lo proteggeva dall’offesa del vero o dalle rivelazioni accecanti. Ed era affascinante notare come quella densa nube, che aveva trasformato il fiume in una caverna ovattata, non rallentasse minimamente le attività umane.

«Comunque al freddo mi ci sono abituato in Svizzera. E poi non è che Genova fosse poco umida» disse, infine.

Chi, per primo, aveva rotto il silenzio di quel gruppo di uomini dallo sguardo pensieroso, sospirò.

«Pippo…» Pronunciò il soprannome dell’amico con tenerezza, come se fosse una parola magica, in grado di ridargli fiducia.

«Suvvia, Angelo. Questa è l’unica destinazione possibile. Con i mezzi di trasporto dei nostri tempi, non ci sarà difficile continuare a lavorare e restare tutti in contatto. Sarà come essere in Svizzera o in Francia, ma con più libertà d’azione, con più possibilità e… vivi! Da qui potremo farcela.»

Angelo annuì e decise di tacere, sprofondando anche lui nella sciarpa, per trovare ristoro nel calore del suo stesso respiro.

Era pomeriggio, il battello iniziava a diminuire la velocità e il sole si approssimava già a tramontare su Londra. L’avessero vista almeno, Londra! Navigare sul Tamigi o nel nulla sarebbe stato identico per quel gruppo di italiani, con le loro barbe scure che, tra i disagi del viaggio e il clima umido e pungente di gennaio, avevano perso ogni garbo. Pippo mise una mano sulla spalla dell’amico Angelo, per fargli coraggio e per farsene da solo.

«Andrà tutto bene, com’è vero che io mi chiamo Mazzini e tu ti chiami Usiglio.»

Angelo cercò di sorridere, il freddo gli ferì le gengive.

«Il calore ce lo dobbiamo portare dentro» continuò Giuseppe, il caro amico Pippo, compagno di sogni e battaglie e, anche ora, al suo fianco nell’esilio. Ma Angelo aveva ottenuto proprio quel che desiderava: Giuseppe aveva iniziato a parlare. Incoraggiandolo, finiva per rivolgersi anche a se stesso, a tutti i suoi amici che erano dovuti espatriare per salvarsi, forse addirittura al mondo intero. Le sue parole erano valide per chiunque si trovasse in qualsivoglia difficoltà, perché sentite. Giuseppe si era tuffato in un pensiero e vi si era lasciato andare come fosse una vasca da bagno piena di acqua fumante.

Proprio quello di cui tutti loro avrebbero avuto bisogno e di cui difficilmente avrebbero goduto per un bel po’ di tempo. Ma Giuseppe era così convinto, o forse era così capace di sembrarlo, che riusciva a far dimenticare ai più la stanchezza, la preoccupazione, il peso sul cuore e l’angoscia per un futuro scuro come l’aria di quella città che nemmeno si degnava di mostrarsi, avvolta com’era nella fittissima nebbia. «E comunque, a me questo biancore non dispiace» chiosò lui, di nuovo.

II

L’aria aveva l’odore della pioggia, del carbone e dell’olio che bruciava illuminando fiocamente gli ingressi delle botteghe. I suoni ora sembravano diffondersi in maniera strana: onnipresenti eppure distanti, come sciolti nell’oscurità dintorno. Attraccarono al porto cittadino nel pomeriggio del 12 gennaio; servì loro più di qualche istante per riprendere l’equilibrio e la stabilità sulle gambe. Non avrebbero saputo contare le ore di effettivo viaggio in diligenza: avevano attraversato la Svizzera e poi la Francia fermandosi il meno possibile, incalzati dall’ansia e dal timore dei gendarmi. Erano infine giunti a Calais dopo il tramonto del giorno precedente – sani, salvi e terribilmente anchilosati – e lì si erano imbarcati per salpare nottetempo, in direzione di Londra. La Manica, the Channel, li aveva accolti con il suo normalissimo stato di burrasca, almeno così avevano detto i marinai, nel loro gergo smozzicato e con l’accento pesante che rendeva poco comprensibile ogni parola. A loro, in fondo, aveva fatto persino piacere non essere informati di tutti quei dettagli così poco rassicuranti per un gruppo di italiani, abituati al calmo splendore del Mediterraneo, dove le tempeste sono un’eccezione che si evita e magari si ammira da lontano, non certo una parte della propria vita di ogni giorno. Il rollio era stato terribile, dare di stomaco era un lusso che, squattrinati com’erano, non potevano permettersi: il cappotto andava rispettato come un tesoro sacro, una reliquia del passato di cui loro stessi erano i custodi. Giunti alle foci del Tamigi la navigazione era diventata tranquilla e, per Giuseppe in particolare, affascinante. Villaggi, campi, fabbriche e battelli erano stimoli continui. Il viaggio sembrava all’improvviso compensarli della dura traversata della Manica con lo spettacolo di tutta quella vita. E ora erano lì, nel cuore di una città benedetta perché indifferente alle loro idee, aperta a tutti, anche a loro, gli idealisti sconfitti che, per amare la patria e salvare la vita, avevano dovuto allontanarsi ancora di più dall’Italia.

I mattoni degli edifici del porto erano scuri per la polvere e il fumo del carbone, come il legno lo era per l’umidità. Grandi scritte di vernice scrostata e bozzata indicavano i magazzini, mentre omnibus e carrozze procedevano senza sosta. Nonostante fosse pomeriggio, era già buio e la luce dei lampioni non bastava a rendere nitidi i percorsi. La nebbia che li circondava era carica degli umori di uomini, fabbriche e animali.

«A me, comunque, piace» sentenziò di nuovo Giuseppe, prima di sfilare dalla tasca un foglietto spiegazzato dove aveva appuntato l’indirizzo dell’Hotel Sablonniére.

I quattro raggiunsero in fretta l’edificio che sorgeva in un angolo di Leicester Square e fecero correre lo sguardo sulla facciata. Fino ad allora, impegnati nella ricerca della direzione giusta, avevano messo da parte le preoccupazioni ma, fermandosi davanti al palazzo, l’idea che quel posto sarebbe stato la loro casa per un po’ calò su di loro come un refolo di vento gelido, facendoli ammutolire. C’era un’insegna dipinta con il nome trascritto in maniera errata, forse all’inglese o addirittura all’italiana. Era circondato da una cancellata di ferro battuto, scuro come il cielo, e sulla facciata si aprivano una ventina di finestre – Giovanni Ruffini ne contò sedici – che non rivelavano gli ambienti interni. Si fermarono a pochi passi dall’ingresso e notarono che i vetri erano coperti da una sottile polvere scura. Allora Giovanni toccò il metallo della cancellata e constatò che il pulviscolo era adagiato anche lì. Il fumo nero e le particelle di carbone, la polvere alzata dal costante passaggio dei carri, appesantita dall’umidità, si appiccicavano ovunque.

Strofinò i polpastrelli di indice e pollice, che rimasero sporchi di quella sostanza.

«Pippo, a te va bene, dai: le macchie sui vestiti ti si vedono dopo!» cercò di scherzare.

Giuseppe Mazzini sorrise della battuta, ma senza troppo entusiasmo. La sua scelta di indossare solo abiti neri era un segno distintivo e quasi un voto fatto ai tempi dell’università, dopo aver letto gli scritti di Foscolo: la libertà era morta e lui sarebbe rimasto a lutto fino alla cacciata di tutti gli stranieri che occupavano l’Italia e se la spartivano, come una preda.

Poi, all’improvviso, un coro di voci petulanti attirò la loro attenzione. Tra la nebbia e i passi veloci della gente, apparve un piccolo gruppo di bambini cenciosi e macilenti, che cantavano in coro una canzonetta monotona e dalle parole incomprensibili. Si avvicinarono ai quattro stranieri, iniziando a girare loro intorno, dicendo qualcosa che nessuno riuscì a intendere.

«Gentlemen… Let’s go inside» un uomo dall’abbigliamento distinto si frappose tra i due gruppi «You’re Italians, aren’t you? Signori, venite… entrate! Siete qui per l’albergo, no?» aggiunse.

Agostino Ruffini e Giuseppe Mazzini si voltarono.

«Esattamente. Abbiamo bisogno di quattro stanze. Siamo qui per questo.»

«Eh, questi mocciosi ci riconoscono, a noi italiani, e ci puntano subito! E voi?! Sciò! Sciò!» con ampi gesti invitò gli uomini a entrare e con altrettanto larghi movimenti delle mani fece allontanare i bambini. «Scusate per l’imprevisto: sono Carlo Paliano, proprietario del Sablonniére. Lieto di avervi tra i miei ospiti.»

«Chi erano quei fanciulli? Li conoscete?» chiese Mazzini, seguendolo. Con occhi vigili, sebbene appesantiti dalla stanchezza del viaggio, cercava di memorizzare ogni particolare della sua nuova condizione per darsi dei punti di riferimento e non sentirsi più smarrito di quanto realmente fosse.

Paliano si portò dietro al bancone per prendere un grosso registro e cercare le chiavi per le stanze.

«Non l’avete capito? La prossima volta ascoltateli meglio e ne riparleremo. Adesso siete troppo stanchi. Dunque… i vostri nomi?»

Pazientemente Mazzini, Usiglio e i fratelli Ruffini, per la prima volta dopo mesi, declinarono senza timore le loro generalità. «Non dovete mostrare alcun documento. Qui a Londra non è necessario. Benvenuti nella città della nebbia. Che però non ha paura di chi pensa alla luce del sole.»

Questa è la fine dell’anteprima gratuita.

Acquista qui – Formato Kindle – Copertina flessibile